Развитие систем связи и управления в ВС иностранных государств, в первую очередь США, оказывает влияние на характер и темпы развития радиоэлектронной обстановки (РЭО), увеличение объемов передаваемой информации. В интересах имитации процессов и исследования систем радиосвязи применение систем моделирования военного назначения (СМВН) позволяет формировать РЭО с заданными параметрами. Средства моделирования РЭО создают необходимые условия для решения задач должностной подготовки специалистов радиосвязи и оценки характеристик новых средств радиосвязи.

Разработка СМВН в целях имитации реальной обстановки ведется по двум основным направлениям:

а) создания различных тренажеров, позволяющих заменить вооружение и военную технику (ВВТ), в первую очередь для индивидуальной подготовки военнослужащих;

б) формирование единой обстановки на основе автоматизированных систем моделирования (ACM) в интересах подготовки должностных лиц органов управления, поддержки принимаемых ими решений и тестирования образцов вооружения и военной техники (BBT) [1].

Современные тенденции развития систем управления в ВС США характеризуются внедрением адаптивных систем связи, использующих значительную часть доступного радиочастотного спектра и радиосигналы сложной структуры. Совершенствование систем связи и управления оказывает влияние на увеличение темпов изменения обстановки и объемов передаваемой информации, что повышает требования к радиосвязи. Важнейшими условиями успешной организации радиосвязи является полнота и своевременность оценки обстановки для принятия решения на боевое применение сил и средств. Выполнение данных условий связано с развитием методик образовательных программ для должностной подготовки специалистов радиосвязи и оценки возможностей ВВТ на основе ACM. Основной проблемой при разработке соответствующих ACM является формирование модели РЭО.

В нашем понимании моделирование РЭО предполагает следующую последовательность действий:

логико-математическое описание РЭО; построение математической модели; имитацию динамических характеристик РЭО;

формирование многовариантного сценария развития моделируемой обстановки;

представление моделируемых процессов в разных масштабах времени в интересах познавательной активности обучаемых.

Решение этих задач возможно с применением инструментов имитационного моделирования (ИМ), которое по своей сути ближе отражает процессы, протекающие в реальных условиях, логику их функционирования. Дополнительным преимуществом ИМ можно считать широкие возможности его применения в сфере образования и профессиональной подготовки [2].

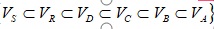

При рассмотрении с системных позиций основными составными компонентами РЭО являются средства радиосвязи. На основе качественных и количественных характеристик структура РЭО представляется в виде последовательных, функционально связанных, взаимновложенных множеств:

где множество объектов {А} – группировка войск, соединения, воинские части и другие формирования, их состояние и деятельность; {B} – множество проявлений функционирования и состояний системы управления, развертываемых множеством {А}; {С} – множество проявлений состояния и деятельности систем связи и радиотехнического обеспечения (РТО), на которых базируются системы управления; {D} – множество радиосетей и радионаправлений; {R} – множество источников радиоизлучений (радиостанций различных диапазонов, радиолокационных станций и т. д.); множество {S} – совокупность сигналов и видов передач, излучаемых радиоэлектронными средствами (РЭС).

Из приведенного алфавита множеств следует, что каждое последующее множество содержит в себе совокупность информационных признаков предшествующего множества. На основании выявленной вложенности отражения {А} через {В}, т. е. F1:{A}→{B}. Следовательно, {В} содержит в себе совокупность признаков {А}. Система связи является материально-технической основой, на которой базируется система управления F2:{B}→{C}Логично представить F3:{C}→{D}, F4:{D}→{R}, F3:{R}→{S}. Совокупность рассмотренных множеств позволяет выделить и классифицировать признаковое пространство состояний и характера деятельности объектов системы связи, характеризующие их параметры РЭО.

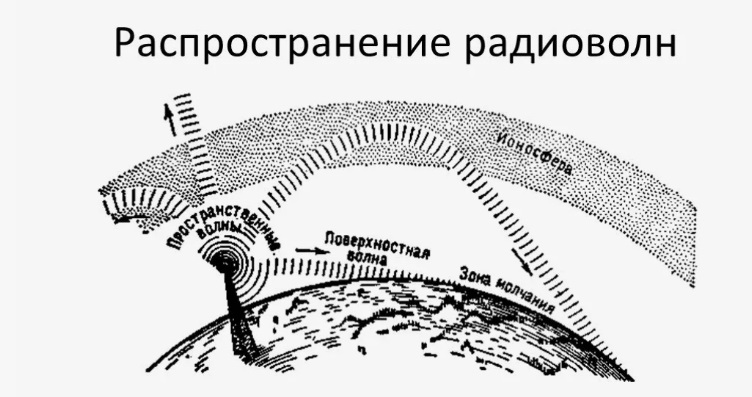

Данный подход рассмотрения РЭО с позиции теории множеств позволяет выделить несколько последовательных уровней:

уровень описания функциональной структуры и объектов РЭО во всей совокупности их действий, в том числе режимов работы по основному назначению и процесса их смены;

множеств справедлива функциональная зависимость уровень описания источников структурированных радиоизлучений, процесса изменения режимов и параметров этих излучений (параметры функционирования РЭС и систем связи);

уровень описания физических свойств радиосигналов (импульсов, посылок), условий распространения радиоволн и процесса перестройки параметров элементарных сигналов.

Таким образом, модель РЭО представляется множеством объектов, с определенными причинно-следственными связями, отображающими логическую и функциональную структуру реальной обстановки. Объектом модели РЭО является структурный элемент оперативной обстановки, использующий РЭС как элементы системы связи. Индивидуальные особенности объектов описываются в формулярах, содержащих необходимые при данном рассмотрении характеристики: количество и типы РЭС, назначение и т. д.

Динамика РЭО определяется взаимодействием объектов модели, которые проявляются для средств радиосвязи через имитацию работы РЭС. На каждый объект модели создается формуляр, содержащий основные характеристики реальных объектов обстановки. Структура и логика функционирования модели РЭО основывается на правилах, заложенных в формуляры средств радиосвязи. Формуляры средств радиосвязи представляют собой формализованное описание основных параметров работы радиосетей, радионаправлений, отдельных РЭС и других составляющих РЭО.

Рассматриваемый подход к моделированию РЭО не учитывает имитацию физических характеристик радиосигналов, применяемых РЭС в составе модели. Сигнальная обстановка на входе средств радиосвязи формируется на основе логико-лингвистического описания характеристик радиоизлучения, типовых стандартов радиосвязи и условий их доступности для средств радиоприема. При необходимости, в разрабатываемую модель могут включаться физические имитаторы существующих радиосигналов. Формирование имитационной модели РЭО включает следующие этапы:

- выделение объектов модели с составлением на них формуляров, содержащих основные характеристики реальных объектов обстановки: удаление от переднего края, частота перемещения в сутки, имеющиеся типы РЭС и т. д.;

- составление формуляров на средства радиосвязи, содержащих данные о характеристиках и режимах работы радиосетей, радионаправлений, отдельных РЭС и связи между ними;

- составление формуляров на РЭС, содержащих их технические характеристики, режимы работы, и, при необходимости, физические имитаторы радиосигналов;

- формирование классов объектов модели по выбранным признакам с присвоением условного обозначения, определение правил взаимодействия между объектами;

- разработка структуры и состава моделируемых формирований на основе выделенных классов объектов;

- разработка алгоритма пространственного размещения объектов модели на топографической основе в соответствии с оперативно-тактическими нормативами и сценарием развития обстановки;

- разработка сценария развития оперативной обстановки;

- формирование списка событий для формализованного описания сценария развития РЭО;

- разработка календаря событий с указанием их значения и времени наступления.

Необходимая степень детализации и полноты отображения моделируемой обстановки реализуется за счет выбора в качестве объектов модели различных элементов формирований противника.

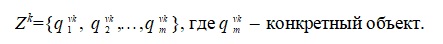

Для задания номенклатуры классов множества объектов производится их разделение по оперативно-тактической принадлежности.

Множества однотипных объектов в модели объединяются в классы.

Класс объектов оперативной обстановки представляется в виде

Инструментом имитации динамических характеристик РЭО является сценарий развития обстановки в соответствии с реальным применением рассматриваемых формирований.

Метод сценариев – полуаналитический метод для описания вероятного развития событий и разработки относительно правдоподобной ситуации. Сценарий позволяет последовательно представить изменение оперативной и радиоэлектронной обстановки, один или несколько возможных вариантов ее развития. Сценарий представляет собой причинно-следственную сеть, в которой последовательность вершин трактуется как последовательность действий, необходимых для выполнения на пути к конечной цели [3].

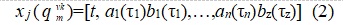

Обладая универсальностью для множества вариантов развития обстановки, сценарий является логически-смысловой и информационной основой моделирования РЭО, позволяющей учитывать и наглядно представлять взаимную связь объектов модели. Сценарий РЭО включает набор правил поведения, т. е. операторов вида:

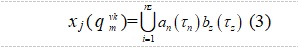

где Xj – набор величин, влияющих на фазовые координаты (набор параметров) объекта модели q; an(τn)bz(τz) – события оперативной и радиоэлектронной обстановки, представленные параметрами объектов модели, соответствующими определенному состоянию и виду деятельности за время τi; t=tmin – ближайшее (минимальное) время наступления следующего события из календаря событий.

Под событием понимается мгновенное изменение состояния системы. Каждому событию соответствует содержание характеристик объекта модели и его состояния, вызванного его наступлением. Примерами событий являются: начало работы РЭС, начало перемещения объекта модели, конец перемещения объекта модели, уничтожение объекта модели и т. д.

Ход сценария характеризуется значениями фазовых координат объектов модели в дискретные моменты времени. Пространство возможных исходов сценария может быть представлено в виде:

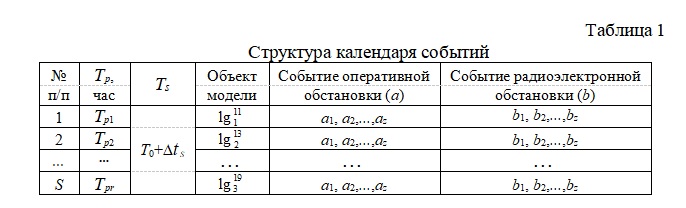

В формализованном виде сценарий РЭО реализуется в форме календаря событий (табл. 1), включающего список объектов модели и соответствующих им событий в указанные моменты времени [4].

Календарь содержит:

физическое время (Tр) – время, которое используется в реальной (физической) моделируемой системе;

модельное время (Ts) – представление физического времени в модели;

формализованное описание событий (ап, bп);

объект модели (условное обозначение, например, lg – ОКП мд).

Календарь содержит:

- физическое время (Tр) – время, которое используется в реальной (физической) моделируемой системе;

- модельное время (Ts) – представление физического времени в модели;

- формализованное описание событий (ап, bп);

- объект модели (условное обозначение, например, lg

– ОКП мд).

Каждому событию соответствует пространственно-временная точка tinz, где t – момент совершения события, i – условный номер объекта модели, сменившего состояние, п, z – условный номер события. Множество точек tinz позволяет описать логику поведения системы во времени. В имитационной модели это позволяет задавать динамические свойства РЭО. В упорядоченном виде множество значений tinz составляют календарь событий.

Таким образом, календарь событий представляет собой список элементов Xj, где каждый элемент хj представляет собой пару: «событие–время» хj=(an/bz; ts) (см. табл. 1). В процессе реализации модели из календаря выбирается событие с минимальным временем, которое является текущим модельным временем Ts. После выбора очередного события продвижение модельного времени осуществляется приращением Ts=T0+∆tmin, где ∆tmin=min tinz.

Если одному значению времени соответствует одновременно несколько событий, то их выполнение осуществляется последовательно друг за другом.

Практическое применение имитационной модели РЭО на основе сценария необходимо рассматривать во взаимодействии с системой радиосвязи в рамках проведения оперативной (военно-деловой) игры. Использование метода оперативных (военно-деловых) игр является частным случаем моделирования, при котором имитируются действия конфликтующих сторон [3]. Участники игры, выполняющие роли должностных лиц органов управления, дают оценку обстановки и принимают решение на применение сил и средств радиосвязи. Целесообразность и правильность принятия решений проверяется в холе игры на отдельных ее этапах. При использовании игр необходимо учитывать их ограниченность, свойственную любым методам искусственного воспроизведения реальной обстановки.

Включение в процесс подготовки специалистов радиосвязи средств имитации РЭО в составе ACM позволит:

- формировать параметры оперативной и радиоэлектронной обстановки, задавать сценарий ее развития с заданной степенью детализации, быстро вносить в него изменения в соответствии с изучаемыми вопросами;

- повысить степень квалификации и методических навыков должностных лиц органов управления и специалистов радиосвязи;

- сократить временные затраты на организацию и проведение учебных мероприятий;

- обеспечить возможность проверки работоспособности и тестирования ВВТ в стационарных условиях;

- скрыть проведение и общую направленность боевой и оперативной подготовки;

- повысить экономическую эффективность учебно-боевой деятельности войск.

Рассмотренный подход к моделированию радиоэлектронной обстановки позволит создать необходимую архитектуру автоматизированных систем моделирования и реализовать на ее основе информационные образовательные программы для должностных лиц радиосвязи.

Литература

1. Системы моделирования обстановки в ходе боевой подготовки ВС США и ОВС НАТО. Зарубежное военное обозрение, 2011. № 3. – С – 35–36.

2. Р. Шеннон. Имитационное моделирование систем – искусство и наука. – М.: Мир, 1978. Перевод с английского под редакцией Е.К. Масловского.

3. Тараканов К.В. Математика и вооруженная борьба. – М.: Воениздат, 1974. – 240 с.

4. Боев В.Д., Сыпченко Р.П. Компьютерное моделирование. Элементы теории и практики. Учебное пособие. – СПб.: ВАС, 2009. – 436 с.