В статье рассматриваются общие подходы и принципы построения единого информационного пространства в системе органов управления, основанных на концепции совершенствования информационно-телекоммуникационного обеспечения органов государственной власти и порядке их взаимодействия при реализации государственной политики в сфере информатизации.

Впервые понятие «Единое информационное пространство» на государственном уровне в РФ было введено в документе «Концепция формирования и развития единого информационного пространства России и соответствующих государственных информационных ресурсов» [1, 4] (Одобрена решением Президента Российской Федерации от 23 ноября 1995 г. № Пр-1694).

Данная концепция была разработана во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 1994 года № 1390 «О совершенствовании информационно-телекоммуникационного обеспечения органов государственной власти и порядке их взаимодействия при реализации государственной политики в сфере информатизации» [2, 4].

Концепция базируется на принятых решениях органов государственной власти, касающихся вопросов информатизации.

Основной предпосылкой для создания единого информационного пространства (ЕИП) явилась разобщенность информационно-коммуникационных систем органов власти разных уровней, ветвей власти и ведомственной принадлежности. Как следствие, это, в значительной степени, приводило к затруднению обмена информацией и доступа к ней, дублированию работ, избыточности первичной информации и удорожанию разработок и эксплуатации систем.

В Концепции «Единое информационное пространство Российской Федерации» определено как «совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей».

Исходя из этого можно определить основную цель создания единого информационного пространства любой организации – согласование информационных потоков, охватывающих различные аспекты деятельности данной организации и учет информационных потребностей пользователей, а также определить его элементы в следующей последовательности:

1. Модель процессов, реализуемых в системе.

2. Информационная инфраструктура (инфоструктура, т. е. потоки циркулирующих данных).

3. IT-инфраструктура.

Такой взгляд на ЕИП позволяет рассматривать не только данные, циркулирующие в информационных системах, но и данные, не поддерживаемые средствами автоматизации. Это обуславливается следующим обстоятельством: не все процессы подлежат автоматизации либо по объективным причинам (нецелесообразность), либо в связи с наличием определенных границ возможностей автоматизации.

Анализ теории построения единого информационного пространства позволяет сделать следующие практические выводы, касающиеся перспек тив его использования:

1. Автоматизироваться должны не функции, а процессы, выполняемые в рамках реализации этих функций.

2. Единое информационное пространство является технологической основой построения распределенной информационной системы. На прикладном, пользовательском уровне ЕИП означает единое пространство для работы пользователей, обеспечивающее предоставление инструментов для эффективной коллективной работы.

Объективный взгляд на элементы, составляющие ЕИП, с этих позиций свидетельствует о том, что процесс формирования единого информационного пространства представляет собой непрерывный процесс, продолжающийся с разной степенью интенсивности на протяжении всего жизненного цикла системы, в интересах которой оно разрабатывается.

Из этого следует, что нельзя создать ЕИП один раз и навсегда. Информационное насыщение процессов в любой системе происходит последовательно и сопровождается увеличением масштаба автоматизации этих процессов, увеличением объемов циркулирующих данных и возрастанием сложности опорной инфраструктуры. При этом целесообразно из общей структуры ЕИП выделять, при необходимости, ее специализированные компоненты, как его составные, относительно самостоятельные части.

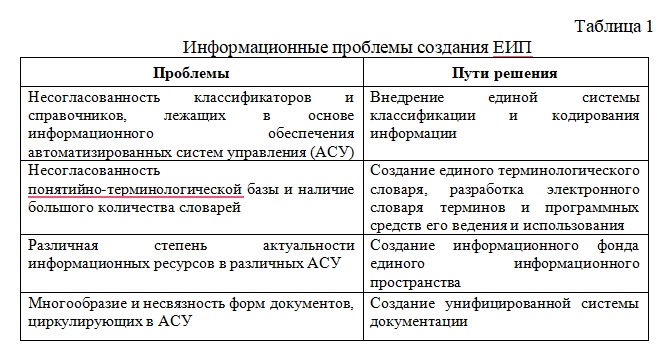

Создание ЕИП достаточно сложный процесс и при его создании необходимо разрешить ряд проблем в информационной, организационной и технологической областях [3, 4]. Для примера в таблице 1 приведены основные проблемы при создании ЕИП и пути возможного их решения и развития.

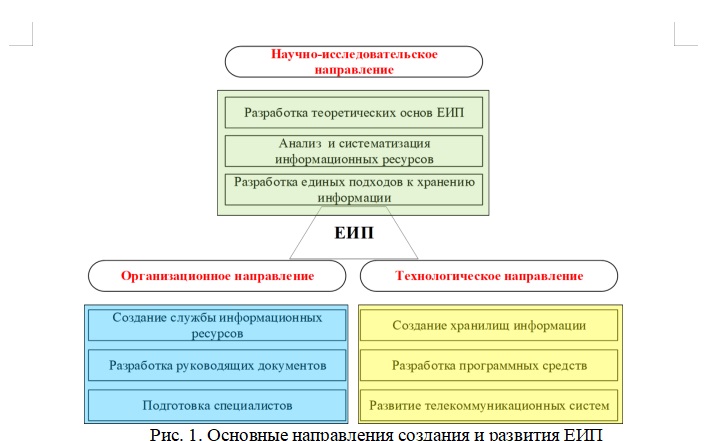

На рис. 1 показаны основные направления создания и развития ЕИП в научно-исследовательском, организационном и технологическом направлениях.

При разработке и практическом создании ЕИП первоначально необ ходимо определить основные принципы и требования к его организации.

Основной принцип, который должен быть положен в основу ЕИП, заключается в следующем: силы и средства информационного обеспечения должны иметь возможность гарантированно, в реальном масштабе времени, предоставлять полученную (сгенерированную) ими информацию потребителям (включая все взаимодействующие информационные элементы) и получать возможность доступа к информации (текущей, ретроспективной, справочной), получаемой другими силами и средствами информационного обеспечения (в рамках единого информационного контура, касающегося определенной предметной области) в интересах повышения достоверности данных и обеспечения их комплексной обработки. Каждый информационный элемент (датчик) выдает в общую систему ЕИП все, что может получить (сгенерировать) в соответствии со своими возможностями, и получает то, что ему необходимо для повышения результативности выполнения своих частных информационных задач (справочную информацию, получаемые и доступные данные другим силам и средствам информационного обеспечения и т. д.).

Предлагается руководствоваться некоторыми общими принципами и требования при формировании ЕИП, к основным из них относятся:

1. Доступ в систему при записи и получении информации: каждый выдает «что может» в соответствии со своими организационными и техническими возможностями, а получает то, что ему дополнительно необходимо (своеобразный «коммунизм» – каждый пополняет ЕИП в соответствии со своими возможностями (способностями), каждый имеет возможность получить информацию из ЕИП в соответствии со своими потребностями). Общий эффект от функционирования ЕИП возможен только тогда, когда взамодействие пользователей и потребителей в его рамках не будет мешать каждому решать свои собственные задачи, одновременно выдавая что-то другим не в ущерб себе и, соответственно, получать то, что необходимо ему в данный момент времени (в данной ситуации должен быть максимально исключен человеческий фактор).

Доступ должен быть определен в соответствии с уровнем пользователя, например:

Первый уровень – средства на уровне первичных информационных датчиков – доступ к первичным сведениям (информационным элементам: источник полученной информации, его пространственное положение, пер вичная оценка важности и срочности полученной информации и т. д.); этот уровень должен быть доступен без ограничений – всем, кто включен в кон тур ЕИП.

Второй уровень – должностные лица (дежурные смены ситуационных центров регионального уровня), которыми осуществляется первичная обработка и оценка информации от датчиков – доступ осуществляется с некоторыми ограничениями (только к фактографическим данным (выводам) без доступа к механизму его формирования, т. е. запрет доступа к признакам, накопленным в различных информационно-аналитических органах, являющихся внешними к данному (конкретному) пользователю).

Третий уровень – ситуационные (информационные) центры федерального уровня – предполагается четкая автоматизированная регламентация прав доступа, обеспечивающая доступ должностных лиц верхнего уровня к информации нижнего уровня без ограничений и жестко регламентируемый доступ должностных лиц нижнего информационного уровня к информации вышестоящего информационного уровня.

2. Достаточный объем хранимой информации.

Предоставление потребителю необходимой ему в данный момент времени информации на основе единого представления (модели), описания и структуры данных по объектам, ситуациям, мероприятиям и т. д.

3. Достоверность (актуальность) доступной потребителю информации с обязательной оценкой уровня достоверности.

Требуемый уровень достоверности информации должен обеспечи ваться за счет внедрения механизма проверки поступающих в систему дан ных на непротиворечивость (единицы измерений, значения технических параметров, координаты, время и т. д.).

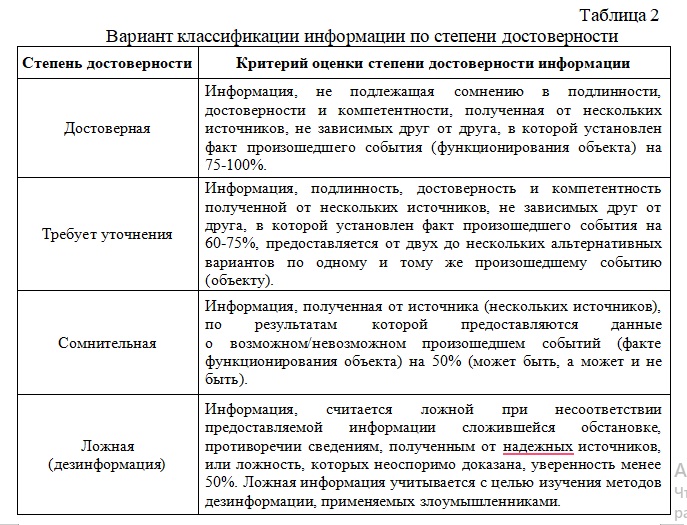

Возможные градации достоверности хранимой информации представлены в таблице 2.

Кроме того, в интересах повышения достоверности информации, каждый блок записываемой в базах данных (БД) информации в обязательном порядке должен быть привязан к источнику информации, его геопространственной локализации и максимально точной временной шкале («что произошло», «кто и посредством чего об этом узнал», «где» и «когда»).

4. Обеспечение возможности хранения единой справочной, геодезической (картографической) информации и реально поступающей информации от информационных датчиков различных уровней подчиненности с единым подходом к ее формализации, рубрикации и классификации.

5. Персонализация всей хранящейся в хранилищах (базах данных) ЕИП информации.

Каждый записанный блок информации должен иметь атрибут, харак теризующий пользователя, осуществившего его запись (коррекцию) (например, ID, логин), при дальнейшем включении этих данных в другие информационные блоки данных, в обязательном порядке должны отражаться все идентификаторы должностных лиц, которые в той или иной мере использовали данную информацию для генерации других информационных блоков (например, докладов, справок, сводок). Фактически, должны протоколироваться все изменения, вносимые в хранилищах (БД) ЕИП, с указанием места, времени и лиц, их совершившими. Это позволит, при необходимости, отследить всю цепочку представления информации и ее интерпретации в процессе информационно-аналитической обработки от информационного датчика (источника) до последнего должностного лица, представившего в том или ином виде информацию на конкретном уровне иерархии системы управления.

6. Обеспечение возможностей поэтапного наращивания и модернизации системы без прекращения ее функционирования и нарушения функциональной целостности.

7. Обеспечение длительного хранения информации в пределах задаваемого периода дифференцированно по типам информации и ее важности, учитывающей период ее старения. Это позволит осуществлять ретроспективный анализ, осуществлять ситуационное моделирование функционирования объектов (развития различных ситуаций) и соответствующей деятельности должностных лиц органов (пунктов) управления. Целесообразно период хранения определить в один календарный год (по умолчанию) для всей информации и любой произвольно задаваемый период времени – для информации, выделенной пользователем (этот период может быть больше или меньше года).

8. Обеспечение максимально возможной оперативности доведения информации до потребителей в автоматическом режиме от единиц минут до определенного временного интервала, задаваемого в зависимости от важности информации, что позволит адекватно реагировать должностным лицам органа управления на различные ситуации.

9. Технические средства (информационные датчики) должны быть адаптированы к включению в контур ЕИП с возможностью автоматиче ского и/или автоматизированного ввода регистрируемой ими информации в соответствующие контура ЕИП.

Таким образом, основной предпосылкой для создания единого информационного пространства явилась разобщенность информационно-коммуникационных систем органов власти разных уровней, ветвей власти и ведомственной принадлежности, а основной целью создания ЕИП – согласование информационных потоков, охватывающих различные аспекты деятельности организаций и ведомств, и учет информационных потребностей пользователей различных уровней.

Список литературы

1. Концепция формирования и развития единого информационного пространства России и соответствующих государственных информационных ресурсов [Электронный ресурс] – URL:https://rulaws.ru/acts/ Kontseptsiya-formirovaniya-i-razvitiya-edinogo-informatsionnogo-prostranstva- Rossii-i-sootvetstvuyuschih-gosu/?ysclid=m8q9g26re5502893810.

2. Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 1994 года № 1390 «О совершенствовании информационно-телекоммуникационного обеспечения органов государственной власти и порядке их взаимодействия при реализации государственной политики в сфере информатизации [Электронный ресурс] – URL:https://base.garant.ru/4000844/?ysclid= m8q91cmsem329464847.

3. Проблемы формирования единого информационного пространства СНГ в условиях развития информационного общества [Электронный ресурс] – URL:https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-edinogo-informatsionnogo-prostranstva-sng-v-usloviyah-razvitiya-informatsionnogo-obschestva?ysclid=m8q9nx7als698551491.

4. Бабаев Д.Б., Комов Д.А., Таланов А.Д. и др. Информационное обеспечение и единое информационное пространство в сфере государственного и муниципального управления. – РАНХиГС: Экономика и социум, № 12(79), 2029. – С. 635–642.