Современный общевойсковой бой, основываясь на опыте ведения Специальной военной операции, характеризуется высокой динамичностью, маневренностью, быстрым и резким изменением тактической обстановки, ведением боевых действий на широком фронте, на большую глубину. В таких условиях функционирование радиоэлектронных средств систем управления войсками и оружием в ходе боевой деятельности группировок войск создает динамически меняющуюся радиоэлектронную обстановку (РЭО). Изменения в РЭО оказывают влияние на решаемые задачи радиомониторинга, распределение имеющихся сил и средств для выполнения поставленных задач и получение необходимых данных для принятия решения.

На организацию и ведение боя, на применение боевой техники, расположение и перемещение подразделений, на характер ведения радиомониторинга так же оказывают влияние элементы и условия местности. Например, лесная местность затрудняет передвижение, усложняет наблюдение, ведение огня, ориентирование. Но, вместе с тем, она создает и благоприятные условия для маскировки, скрытного передвижения и др.

Местность характеризуется следующими основными элементами: рельефом, почво-грунтами, гидрографией, растительным покровом, плотностью населенных пунктов и их типами, сетью дорог и пр. По различному сочетанию между собой эти элементы в совокупности с климатическими условиями образуют различные типы местности: равнинную, лесисто-болотистую, горно-таежную и др.

Особенности местности, оказывающие то или иное влияние на деятельность объекта, называют свойствами местности (СМ). При изучении СМ рассматривают свойства, которые являются наиболее важными в данных конкретных условиях и могут оказать наибольшее влияние на характер предстоящих действий. Характеристики СМ не являются постоянными.

При выборе позиционных районов для размещения объектов различного назначения (пункты управления, узлы связи и т. п.) необходимо учитывать СМ. В общем случае объект представляет собой совокупность элементарных целей (элементов объекта), расположенных на ограниченном участке местности. Под элементарной целью понимают такую одиночную цель, которую нельзя разделить на другие цели или расчленить на части без нарушения ее физической целостности.

Большинство объектов являются групповыми (многоэлементными), рассредоточенными на местности. Количество и взаимосвязность элементов группового объекта, закономерности их пространственного размещения, площадные характеристики объекта зависят от его типа.

Взаимосвязность элементов группового объекта характеризуется пространственным размещением его элементов относительно друг друга, физическим взаимодействием и ограничивается требованиями по живучести и скрытности.

В размещении групповых объектов проявляются определенные закономерности, отражающие требования по обеспечению их функционирования. В интересах обеспечения требований по живучести, скрытности деятельности объекта их элементы должны быть максимально разнесены друг от друга. Для обеспечения оперативности, непрерывности управления, максимальной эффективности функционирования объектов, в целом, расстояние между элементами объекта должны быть минимальны. Разрешение данного противоречия заключается во взаимном расположении элементов группового объекта в соответствии с условиями, обеспечивающими функционирование как элементов объекта, так и объекта в целом с максимально возможной в складывающейся обстановке эффективностью.

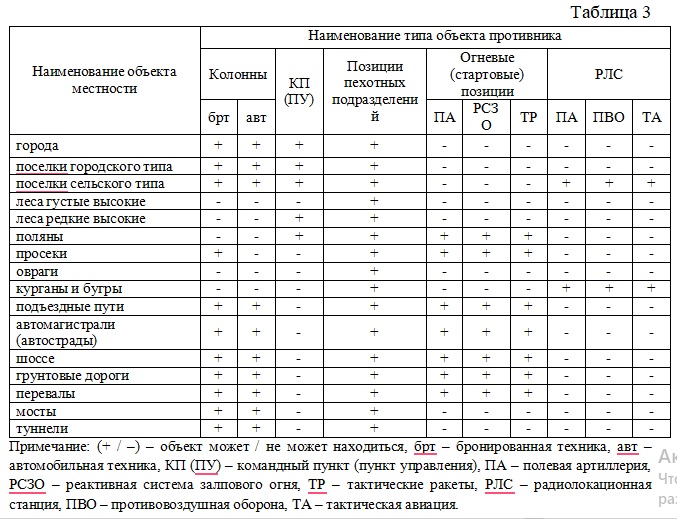

Характеристики СМ, отражающие возможность размещения конкретных типов объектов, могут быть рассмотрены как инженерные признаки (ИП) размещения объектов на местности. Знание ИП размещения объектов на местности позволяет определять возможное их местоположение.

Исходя из тактических характеристик размещения объектов на местности за основу площадной характеристики может быть взят элемент пункта управления (ПУ), распределенный на площади, например, равной 0,5х0,5 км (далее – элементарный участок, ЭУ).

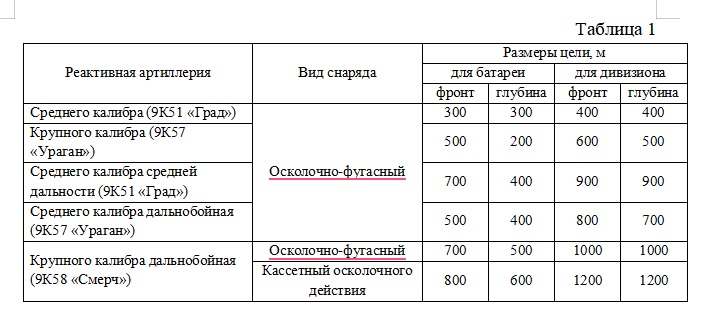

Размеры элементарных участков, соответствующие площадной характеристике 0,5х0,5 км, подходят для оценки возможности размещения на них различных объектов с учетом, например, области поражения средствами реактивной артиллерии различными видами снарядов (таблица 1). При этом оценку можно производить по возможности размещения объекта в целом на одном ЭУ, если объект по занимаемой площади не превышает его размеров, или оценивать поэлементное размещение объекта, если он состоит из нескольких разнесенных на местности элементов или занимает район по площади больший, чем площадь одного ЭУ.

Сравнение различных участков местности с учетом требований к району размещения объекта и его площадных потребностей позволяет оценить возможность его размещения на конкретном участке местности.

Для пунктов управления требования по размещению объектов на местности имеют количественное выражение (таблица 2).

Наряду с ИП, связанными с размещением объекта в конкретном районе и определенных на основе изучения СМ района боевых действий, будут проявляться свойства ИП, связанные с демаскирующими факторами уже размещенного объекта:

наличие инженерных сооружений: блиндажей, убежищ, перекрытых щелей, укрытий для автомобилей и др. техники;

производство инженерных работ с привлечением инженерной техники: экскаваторы, бульдозеры, траншейные и котлованные машины и т. д.

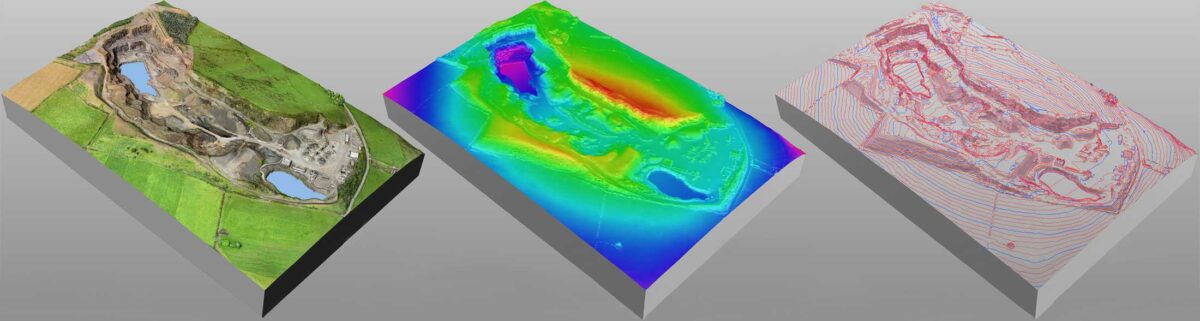

Процесс оценки СМ может быть формализован. На основе полученных формализованных оценок СМ можно создавать цифровые модели местности.

Цифровая модель местности (ЦММ) – это множество (массив чисел), элементами которого является топографо-геодезическая информация о местности. Она может включать в себя:

- метрическую информацию: геодезические пространственные координаты характерных точек рельефа и контура;

- синтаксическую (атрибутивную) информацию для описания связей между точками (объектами): границы зданий, лесов, пашен, водоемов, дороги, водораздельные и водосливные линии, направления скатов между характерными точками на склонах и т. п.;

- семантическую информацию, характеризующую свойства объектов: технические параметры инженерных сооружений, геологическая характеристика грунтов, данные о деревьях в лесных массивах и т. п.;

- структурную информацию, описывающую связи между различными объектами: пункты железнодорожной линии, здания и сооружения населенного пункта, строения и промышленные конструкции и т. п.;

- общую информацию: название участка, система координат и высот, номенклатура.

Примером топографо-геодезической информации, которая используется для разработки и создания ЦММ, является матрица возможного пространственного нахождения объектов на местности (таблица 3).

Цифровые модели местности включают:

- точные геодезические данные для определения координат объектов и навигации;

- цифровые данные о высотах местности;

- информацию о местности для анализа местоположения объектов;

- гравиметрические данные (данные измерения гравитационного поля Земли);

- цифровые базы данных для анализа местности;

- детальную цифровую информацию с опорными данными для систем планирования и управления, моделирования;

- копии цифровых документов на твердой основе (фотодокументов, топографических и специальных карт);

- метеорологические данные.

Цифровая модель местности характеризует контур и рельеф местности. Она состоит из цифровой модели рельефа местности (ЦМРМ) и цифровой модели контуров местности (ЦМКМ). Кроме этого, ЦММ может дополняться моделью специального инженерного назначения. В инженерной практике часто используют сочетание цифровых моделей, характеризующих контур, рельеф, гидрологические, инженерно-геологические, технико-экономические и другие показатели.

Под ЦМРМ понимают совокупность пространственных координат точек земной поверхности, а ЦМКМ содержит информацию о плановых координатах точек, лежащих на границах различных объектов (контуров объектов). Это могут быть границы топографических элементов, сельскохозяйственных угодий, почвенных разностей, лесотаксационных единиц и т. п.

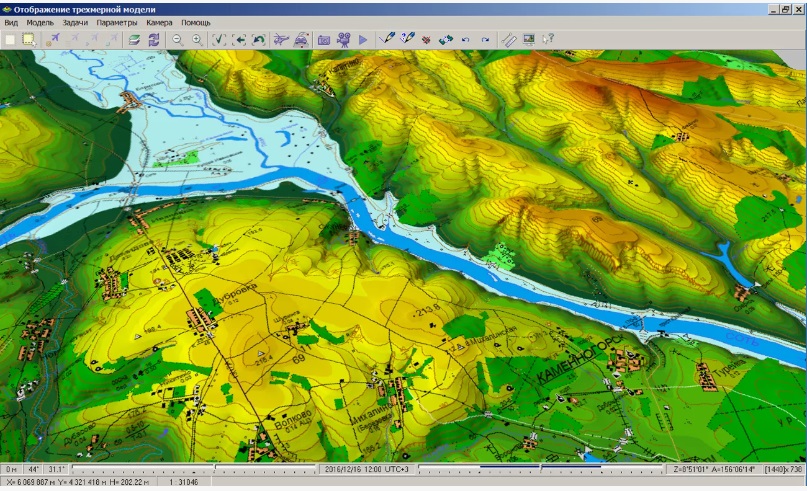

Цифровая (электронная) карта (ЦК) является объединением ЦМРМ и нескольких ЦМКМ. Каждая ЦМКМ представляет собой так называемый слой (тайловое покрытие) ЦК. Все слои цифровой карты накладываются на ЦМРМ. Как правило, в ЦК используют географические координаты, поэтому цифровые карты не имеют масштаба. При визуализации цифровая карта может представляться в любом масштабе, но не крупнее того, точность которого соответствует точности исходных данных для создания ЦК. Цифровые карты содержат значительно больший объем информации, нежели традиционные графические карты, благодаря послойному ее хранению.

Для удобства использования больших объемов цифровой информации о местности применяется технология тайловых геопокрытий. На текущий момент времени применяются следующие типы геоинформационного обеспечения:

- тайловое геопокрытие на основе цифровых карт;

- тайловое геопокрытие на основе космических снимков;

- цифровая матрица высот рельефа;

- цифровая модель графа дорог;

- база данных о местности на основе данных из открытых источников.

Цифровые модели местности создаются топографо-геодезическими и картографическими службами из состава Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (ранее Федеральная служба геодезии и картографии), а также частными компаниями.

Основой для разработки ЦММ являются электронные карты, геоинформационные системы (ГИС), аэрофотоснимки участков местности, сделанные, например, с беспилотного летательного аппарата, военно-географические описания территорий, данные, позволяющие прогнозировать районы размещения объектов и их элементов, возможные разрушения и затопления, проходимость местности и др.

Цифровые модели местности должны позволять заблаговременно (априорно):

- оценивать в заданном районе СМ: проходимость, маскировочные свойства, возможности инженерного оборудования, защитные свойства и т. д.;

- получать обобщенную оценку различных участков местности по совокупности их тактических свойств;

- выделять в пределах района сбора информации (РСИ) участки местности, наиболее вероятные с точки зрения размещения в их пределах объектов того или иного типа.

- получить точную интегральную оценку СМ непосредственно по всему заданному району практически невозможно. Поэтому РСИ делится на ЭУ и по каждому из них проводят оценку СМ.

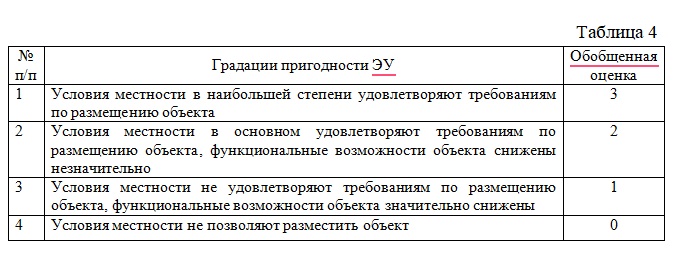

По результатам оценки СМ каждому элементарному участку дается обобщенная оценка, характеризующая пригодность ЭУ для размещения какого-либо объекта. Вариант градации пригодности ЭУ для размещения объектов и соответствующие им обобщенные оценки приведены в таблице 4.

Таким образом, ЦММ в пределах заданного РСИ можно получить путем разбиения площади этого района на элементарные участки определенных размеров и вычислением обобщенной оценки СМ на каждом ЭУ.

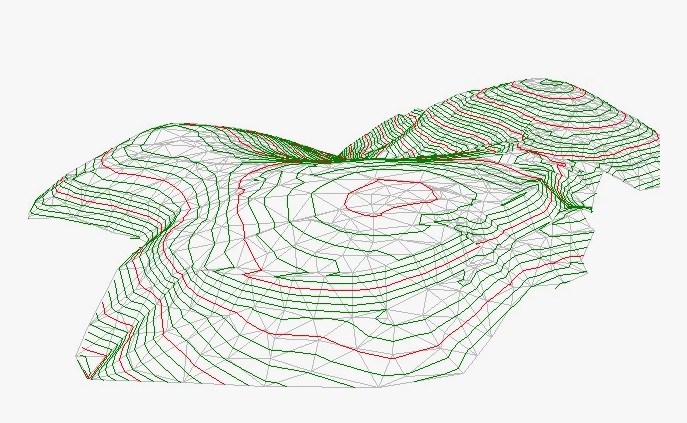

Модель СМ представляется в виде матрицы размера l×m, элементами которой является обобщенные оценки СМ элементарных участков (рис. 1). Размерность матриц будет зависеть от величины площади РСИ и размеров ЭУ.

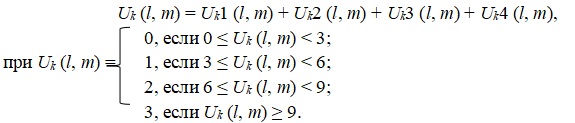

Обобщенная оценка тактических свойств местности Uk (l, m) отражает пригодность ЭУ для размещения на ней объекта k-го типа при (k=1, 2,…, M), где M – количество типов объектов, (l, m) – номер ЭУ.

Обобщенная оценка ТСМ складывается из частных оценок местности:

по условиям проходимости – Uk1 (l, m);

по маскировочным свойствам – Uk2 (l, m);

по защитным свойствам – Uk3 (l, m);

по возможности инженерного оборудования – Uk4 (l, m).

На основании частных оценок ТСМ определяется обобщенная оценка тактических свойств местности для каждого ЭУ в соответствии со следующим правилом:

Величина оценки Uk (l, m) отражает степень пригодности ЭУ для развертывания объекта k-го типа. При определении пригодности отдельных участков местности для размещения объектов необходимо учитывать не только естественные факторы, но и возможные изменения местности в результате ведения боевых действий (районы затопления, пожаров, разрушений, районов заражения и т. п.) и проводимых противником мероприятий по инженерному оборудованию местности. На основании этих данных производится коррекция составленной ранее ЦМТСМ путем исправления (уточнения) значения оценки по ТСМ в соответствии с полученными разведывательными данными.

Цифровая модель местности (ТСМ) составляется на тот район, в котором предполагается размещение (развертывание) объектов (элементов объектов).

Обобщенная оценка свойств местности отражает пригодность ЭУ для размещения на ней объекта конкретного типа. При определении пригодности отдельных участков местности для размещения объектов необходимо учитывать не только естественные факторы, но и возможные изменения местности в результате затопления, пожаров, разрушений, районов заражения и т. п. На основании этих данных производится коррекция составленной ранее ЦММ путем исправления (уточнения) значения оценки по СМ в соответствии с полученными данными.

Определение принадлежности объектов в РСИ с использованием ЦММ выполняется в следующей последовательности.

1. Ввод исходных данных и формирование начальных условий.

Производится выбор цифровой карты (тайлового геопокрытия) в ГИС, определяется РСИ, выполняется вывод ЦММ соответствующего района и загрузка баз данных типов объектов, требований к размещению объектов на местности.

2.Определение ЭУ, в котором предполагается размещение объектов (элементов объектов).

Выполняется оценка СМ элементарных участков РСИ по ИП, определяются требования к размещению объектов на местности, количество и условные номера ЭУ в соответствии с выбранной номенклатурой участков РСИ.

3. Определение на основе полученных результатов местоположения (МП) радиоэлектронных средств (РЭС) в РСИ участков, в которых предполагается размещение объектов (элементов объектов).

Выполняется сравнение ранее полученных результатов с данными местоположения РЭС в РСИ. По результатам сравнения участки, не совпадающие с районами, полученными в результате определения местоположения РЭС, исключаются из дальнейшей обработки.

4. Определение типов объектов предполагаемой группы объектов в РСИ.

Производится сопоставление полученных результатов оценки СМ РСИ (параметров ЭУ, удовлетворяющих по своим характеристикам требованиям к размещению объектов на местности) с данными о предполагаемых объектах на основе априорной информации о группе объектов и дополнительными данными по размещению объектов на местности. По результатам сравнения делается вывод о типах объектов, размещенных в РСИ. При этом ЭУ, не соответствующие выбранному эталону, исключаются из дальнейшей обработки.

5. Определение принадлежности объектов в РСИ.

Принадлежность объектов определяется по анализу четырех показателей – участков местности, удовлетворяющих требованиям по размещению объектов, нормативам по размещению объектов на местности, типам объектов и данным определения МП РЭС в РСИ.

6. Формирование исходных данных потребителям информации.

Формирование исходных данных об объектах производится в формализованном виде, в частности координаты ЭУ, их условные номера в соответствии с принятой номенклатурой РСИ, данных о принадлежности объектов и их составе.

Таким образом:

цифровые модели местности с присущими им тактическими свойствами и инженерными параметрами выступают в качестве априорной информации по оценке РСИ при ведении радиомониторинга;

применение цифровых моделей местности позволит учитывать и отображать на фоне электронных карт ГИС изменения РЭО и в режиме реального времени предоставлять потребителю данные о местоположении объекта.