В статье представлена модель обобщенной оценки потенциальных возможностей системы радиосвязи, позволяющая проектировать защищенные от средств радиомониторинга и радиоподавления радиосредства.

Современные передающие радиосредства, особенно СНЧ, СДВ, ДВ, СВ и КВ диапазонов, обладают большой мощностью и обеспечивают дальность связи до 20 тыс.км, что создает благоприятные условия для классификации (обнаружения и анализа параметров) их радиоизлучений многоканальными широкополосными радиоприемными устройствами с панорамным обзором [1].

При проектировании защищенных от средств радиомониторинга (РМ) и радиоэлектронного подавления (РЭП) вероятного противника каналов радиосвязи необходимо учитывать возможности средств радиосвязи по определению вероятностно-временных характеристик сигналов, и, в первую очередь, таких как вероятность правильной классификации и время обнаружения сигналов многоканальными широкополосными радиоприемными устройствами (МкШпРПУ) [4–6]. Эти данные необходимы для рационального выбора частотно-временных параметров сложных сигналов, в частности при выборе полосы широкополосных сигналов (ШПС) и времени переключения для сигналов с псевдослучайной перестройкой частоты (ПСПЧ).

Ограниченные сведения о возможностях систем РМ и РЭП вероятного противника, как правило, получают в результате анализа зарубежных источников научно-технической информации. Достоверность и полнота таких данных не гарантирована и не достаточна для надежного выбора параметров сигналов для проектирования развед- и помехозащищенных средств радиосвязи.

При отсутствии достоверной информации о возможностях РМ и РЭП вероятного противника целесообразно ориентироваться на потенциально достижимые вероятностно-временные характеристики, которыми могли бы обладать средства РМ и РЭП при реализации в МкШпРПУ оптимальных методов обработки и классификации, в частности, многопозиционных (по частоте) радиосигналов.

Задача классификации многопозиционных радиосигналов формулируется следующим образом. На входе МкШпРПУ может присутствовать один из т радиосигналов или только шум. Требуется определить, присутствует ли на входе МкШпРПУ в текущий момент времени какой-либо из т радиосигналов (смесь сигнал-шум-помеха) либо отсутствие сигнала (шум).

Исходя из прогноза развития зарубежных средств радиосвязи для классификации излучений будут применяться МкШпРПУ, имеющие т (до 3000) каналов приема радиосигналов с обзором всего диапазона (до 10 ГГц), используемого для КВ, СВ, ДВ, СДВ и СНЧ связи.

Если для упрощения рассматривать проектируемые средства радиосвязи как совокупность радиоканалов с а корреляционным нормальным шумом и неизвестной (при неизвестном местоположении радиопередатчика) фазой, то решающая схема МкШпРПУ должна реализовывать критерий Неймана-Пирсона, т. е. функционировать в режиме с порогом.

Оценку вероятностно-временных характеристик МкШпРПУ некогерентных многочастотных ШПС, сигналов с ПСПЧ и др. сложных радиосигналов для радиоканалов с постоянными параметрами можно произвести по методике [2, 3], содержащей выражение для расчета основных характеристик системы классификации радиосигналов по критерию Неймана-Пирсона:

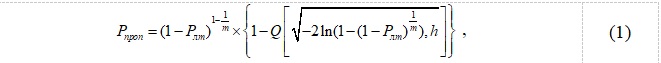

1. Вероятность пропуска радиосигнала в системе радиосвязи

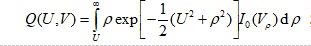

где Рлт – вероятность ложной тревоги; т – число позиций радиосигнала (каналов радиоприема); Q(U, V) – интеграл Релея-Райса

– отношение сигнал/помеха на выходе РПУ; Е – напряженность поля радиосигнала; V0 – спектральная плотность мощности флуктуационных помех (иные виды помех не учитываются).

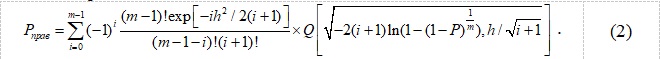

2. Вероятность приема и правильной классификации радиосигнала в системе радиосвязи

3. Вероятность ложной тревоги (срабатывания) системы радиосвязи

| Рлт=1–Рпроп–Рправ . | (3) |

Под вероятностью пропуска Рпроп понимается вероятность не приема либо неправильного указания частоты присутствующего на входе РПУ радиосигнала; под вероятностью правильной классификации Рправ понимается вероятность правильного указания частоты либо радиоканала присутствующего на входе РПУ радиосигнала; под вероятностью ложной тревоги Pлт понимается вероятность ответа о наличии какого-либо радиосигнала, когда в действительности сигнал на входе РПУ отсутствует.

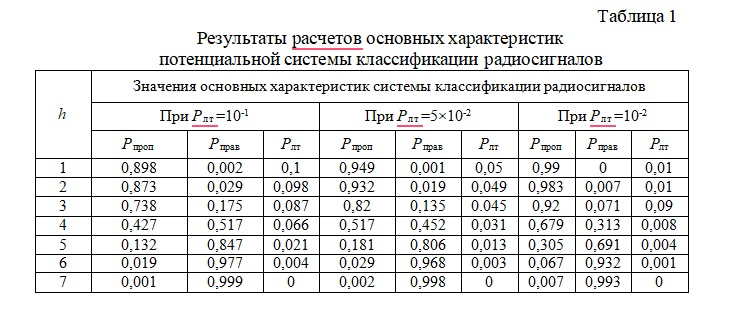

Результаты расчетов основных характеристик потенциальной системы классификации радиосигналов по формулам (1)–(3) для т=400 радиоканалов приема и значений вероятности Pлт=10-1, 5×10-2, 10-2 ложной тревоги, в зависимости от отношения сигнал/помеха h на входе РПУ, представлены в таблице 1.

Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что надежная (Рправ˃0,9) классификация радиосигнала обеспечивается МкШпРПУ при отношении сигнал/помеха более 6.

Превышение некоторого принятого в системе радиосвязи порогового значения этой величины hnoр является основанием для принятия решения о надежном обнаружении радиосигнала. Время, необходимое средствам РМ или РЭП для надежного обнаружения излучаемых радиосигналов tрр, зависит от отношения сигнал/помеха h на входе РПУ в месте расположения комплекса РМ или РЭП, и составляет

| tрр=hnoр N0/Рс , | (4) |

где hnop – пороговое значение отношения сигнал/помеха, необходимое для надежного приема радиосигнала; Рс – мощность радиосигнала на входе ра диоприемника; N0 – спектральная плотность мощности шума на входе ра диоприемника.

Например, для радиоканала диапазона СДВ выполнен расчет по формуле (4) и методике [2, 3] значений отношения сигнал/помеха h для Ризл=530 кВт, ∆Fc=75 Гц и уровня атмосферных помех, наводимых на антенну типа «Рамка», 20 мкВ/м на частоте 10 кГц и 8 мкВ/м на частоте 60 кГц. Результаты расчета приведены в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что значение h на выходе приемника РМ суще ственно превышает значение, требуемое для надежной классификации ра диоизлучений СДВ передатчиков, т. е. средства РМ с высокой надежностью установят факт и частоту передачи за 20 мс (при скорости 1/50 Бод). Если станция РМ совмещена со станцией РЭП – это время будет временем реакции средств РЭП, т. е. интервалом безопасным для передачи информации на одной частоте.

Аналогичные расчеты, выполненные по формулам (1) и (2) для СНЧ системы радиосвязи, характеризующейся еще большей стабильностью канала связи и слабым затуханием на воздушном участке трассы распространения радиосигналов, показывают, что для надежной классификации СНЧ радиоизлучений РМ требуется 30–60 мс.

Для обеспечения защиты СДВ и СНЧ систем радиосвязи от РЭП частоту передачи при использовании ПСПЧ, или частоту элементарных посылок при использовании многочастотных ШПС сигналов, следует изменять не менее чем через 20 мс в СДВ и через 30–60 мс в СНЧ системах, что обусловлено потенциальными возможностями РМ противником их радиоизлучений.

Таким образом, для определения потенциально возможного (мини мального) времени обнаружения радиосигнала необходимо располагать сведениями о мощности радиопередатчика и спектральной мощности шума на входе радиоприемника в месте расположения средств РМ или РЭП, о пространственной структуре «место передачи – станция РМ», а также трассы распространения радиосигналов «передатчик-приемник» для различных диапазонов и об уровне помех в месте расположения средств РМ или РЭП.

Пространственная структура зависит от расположения и тактико технических характеристик комплексов РМ или РЭП, средств из их состава, а также от оперативной обстановки, определяющей организацию использования средств системы радиосвязи.

Модель является обобщенной и может быть использована при анализе потенциальных возможностей обнаружения функционирования радиосредств как с постоянными (УКВ, ДВ, СДВ, СНЧ), так и с переменными (CВ, КВ) параметрами радиосигналов. Так, например, для КВ радиоканалов систем радиосвязи оценка развед- и помехозащищенности по приведенной методике соответствует худшему случаю, т. е. отсутствию замираний и межсимвольной интерференции на трассе «передающее средство – станция РМ».

Список литературы

1. Кирсанов Э.А., Сирота А.А. Обработка информации в пространственно-распределенных системах радиомониторинга: статистический и нейросетевой подходы. – М.: ФИЗМТЛИТ, 20212. – 344 с.

2. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. – М.: Связь, 1972.

3. Пусь В.В. Инвариантный прием многопозиционных некогерентных сигналов. Известия вузов СССР. – Радиоэлектроника, 1983, т. 26, вып. 12.

4. Цветов А.Г. Принципы количественной оценки эффективности радиоэлектронных средств. – М.: Сов. Радио, 1971. – 200 с.

5. Гордейчук А.Ю., Дворников С.В., Иванов В.А. и др. Оценка помехозащищенности линий радиосвязи в режиме с медленной программной перестройкой рабочей частоты // Труды учебных заведений связи. 2017. Т. 3, № 4. – C. 36–42.

6. Пространственные и вероятностно-временные характеристики эффективности станций ответных помех при подавлении систем радиосвязи / Под общ. ред. В.И. Борисова. – М.: РадиоСофт, 2008. – 362 с.

7. ГОСТ 24375-80. Радиосвязь. Термины и определения. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 57 с.