Мировым признанным лидером по контролю за рыками, мировым центром силы, является США, как страна с развитой экономикой. К такого рода странам принято относить страну северной Америки Канаду, все страны Евросоюза, страну восходящего солнца, Южную Корею по классификации международного валютного фонда. По классификации ООН к развитым регионам относят Канаду, США, Австралию, Новую Зеландию и Европу. Если обратить внимание на мировые резервные валюты, то напрашивается вывод о том, что основу мировой финансовой системы при этом составляют США (60% от мировых золотовалютных резервов), Европа, Великобритания и Япония.

Анализ влияния транснациональных компаний на мировые центры силы показал, что к мировым центрам силы следует отнести следующие:

- Североамериканский (США, Канада, Мексика);

- Европейский (страны-члены Европейского Союза);

- Китайский;

- Азиатский (Япония, Республика Корея, Тайвань).

Реальная геополитика мировых центров силы основывается на культуре, религии, ВВП, вооруженных силах. Отличительной особенностью деятельности Североамериканского и Европейского мировых центров силы является распространение своего влияния посредством ТНК и общемировых организаций, контролируемых Западом. К числу общемировых институтов принято относить: МВФ, Всемирный банк, ВТО, Международный банк реконструкции и развития и т. д.

Создание мировых центров силы и их успешное функционирование совпало с этапом глобализации на основе теории «мировой политики». Концепция «мировой политики» подразумевает наличие политического образования с неопределенным статусом – это может быть и традиционное Государство, и какая-то иная боле гибкая система социально-политического образования.

Отличительной особенностью глобализации является создание единой системы образования (например, Болонская), единообразные политические модели (демократия, свобода прессы, свобода предпринимательства, невмешательство Государства в экономику), общий социальный климат толерантности по этническому, гендерному, социальному и иным признакам.

Знаковым событием для периода глобализации, вехой в истории является приход к власти в США бизнесмена, эксцентрика президента Д. Трампа. Не высказывая в слух мыслей о антиглобализме, он проводит политику в стиле – глобализация капитализма ведет к его краху.

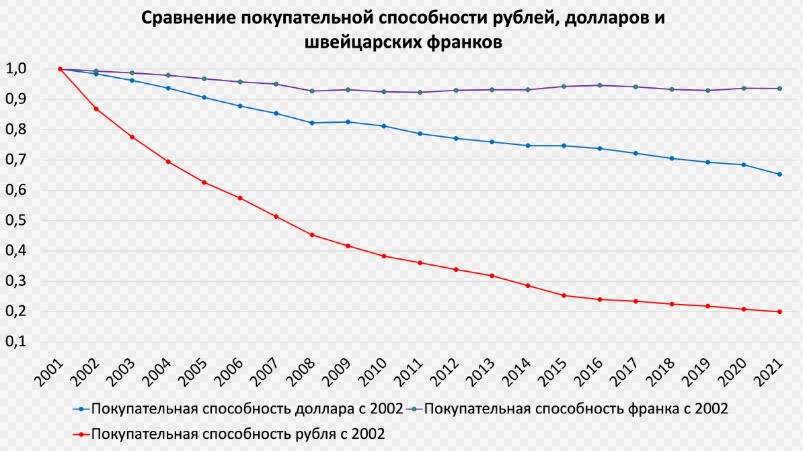

За последние два десятилетия активного глобализма происходит утрата покупательской способности мировых резервных валют по сравнению с золотом более, чем в 3 раза. Девальвация же необеспеченных ничем валют достигает сотни раз. Регулярно обостряющийся кризис отношений, примером которому является Brexit, санкционная и изоляционная политика США даже в диалоге с торговыми партнерами из Европы, приводит к глобальной финансовой нестабильности. На мировом рынке наблюдаются волотильность (цены на классические энергоносители искусственно снижены и консолидированы в интересах поставок из США сжиженного природного газа и сланцевой нефти), замедление роста экономик большинства стран мира. В тоже время цены на зерновые, сырьевые металлической группы, индекс мировых продовольственных цен растут на протяжении долгого времени и достигли максимума в 2019 году. Таким образом наблюдается разнонаправленная динамика цен в разных секторах мировой экономики, что непосредственно влияет на мировую финансовую систему. Влияние на ту или иную сферу финансовой системы обусловлено как объективными факторами, так и протекционистскими действиями ТНК.

Признаками разрушения мировой финансовой и политической системы при глобализации являются:

- мировые кризисы, в том числе и финансовые, монополизация рынка: миграционный кризис, вызванный стремлением угнетенных народов к лучшей жизни;

- толерантность;

- неолиберализм.

Появление региональных центров силы является следствием неравномерного развития финансовой системы. Внутреннее развитие таких центров связано с отношениями государство-экономика. Становлению региональных центров силы характерно создание вокруг себя сферы влияния, орбиты, в основе которой лежат военные, политические, экономические и культурные связи. Военный потенциал является важным проявлением регионального центра силы. Уже состоявшиеся региональные центры силы стабильны в политическом и экономическом плане.

Основу региональных центров силы составляют экономические и таможенные союзы, приведенные ниже.

Европейская экономическая зона (ЕЭЗ, European Econominc Area) – образован в 1994 году для обеспечения возможности присоединения к Европейскому общему рынку странам, которые не являются членами Евросоюза.

Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) – соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. Прообразом для зоны является европейский Союз, но в отличие от него не претендует на суверенитет, а строит интеграцию на основе взаимодействия суверенных государств.

Таможенный союз ЕАЭС – форма торгово-экономической интеграции РФ, Казахстана, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана с отменой таможенных пошлин при торговле внутри единой таможенной территории.

БРИКС – экономический и политический союз Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики. Создавался изначально для создания глобального центра силы в противовес США и ЕС.

ШОС – Шанхайская организация сотрудничества, включающая Россию, Казахстан, Китай, Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Индия и Пакистан.

АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, состоящее из 21 страны.

Латиноамериканская Ассоциация Интеграции (ЛАИ), включающая 12 государств: Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэлла, Колумбия, Куба, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор.

Мерсокур – торговый союз стран Южной Америки, включающий Аргентину, Бразилию, Уругвай и Венесуэлу. На территории союза проживает 250 млн. человек, производящие совокупно 75% ВВП континента. По размерам и экономической мощи является вторым после Евросоюза таможенным союзом и третьим после ЕС и НАФТА зоной свободной торговли.

Экономическое сообщество стран центральной Африки (ЭКОЦАС) – экономическое сообщество стран Центральной Африки на базе Таможенного союза и экономического союза Центральной Африки, включающее Анголу, Бурунди, Камерун, ЦАР, Конго, Габон, Экваториальная Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, Чад.

Экономическое сообщество стран Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) – интеграционное зона свободной торговли с перспективой создания Таможенного союза, включающая 19 государств: Бурунди, Конго, Джибути, Замибия, Зимбабве, Египет, Кения, Коморские Острова, Ливия, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Руанда, Свазиленд, Сейшельские Острова, Судан, Уганда, Эритрея, Эфиопия.

Создаваемые или давно существующие экономические союзы приводят, по сути, к поглощению капитализмом мира, верховенству глобализма, насаждаемого как мирным, так и военным путем. Такое подчинение по неволе экономическим правилам приводит к монополизации, экономической выгоде, расширению рынка сбыта с одной стороны и к противоречиям, в том числе в виде войн, с другой стороны.

Такие противоречия можно смело назвать диалектикой глобализации. Возникающие региональные и локальные противоречия неминуемо приводят к глобальным, возникает «многоугольник» противоречий.

Анализ и выявление очагов напряженности позволяет Вооруженным Силам РФ своевременно реагировать на новые вызовы, в том числе способом проецирования военной силы в виде зарубежных военных баз.

В настоящее время региональные противоборства вылились в то, что медленно тлеет: арабо-израильский конфликт, конфликт между Китаем и Тайванем, «оранжевые революции» на Ближнем Востоке и т. д. Определение объектов противоборства очень важно при стратегическом планировании. К объектам глобального противоборства следует отнести ресурсы, критически важные объекты. Противостоящие в настоящий момент между собой центры силы не копируют советско-американскую конфронтацию. Нынешние биполярности полицентричного мира существуют в других исторических и экономических обстоятельствах и поэтому уникальны.

Распад СССР и окончание «холодной войны», по мнению нового Российского руководства 90-х годов, означал возможность налаживания отношений США–Россия, Европа–Россия. Положение России после распада империи на международной арене коренным образом изменилось. СССР как глобальный центр силы был уничтожен. Распад сверхдержавы прошел, к счастью, без «расползания» ядерного оружия. Мировая система социализма канула в лету. Конец двухполярного мира ознаменовал и крах верховенства закона на межгосударственном уровне. Хотя Россия как правоприемница и унаследовала место в международных организациях, но отношение ее членов изменилось. Устав ООН стал фиктивным документом, соблюдением которого США не утруждаются, примером чего являются развязывание войн на ближнем Востоке без санкций ООН, уничтожение политических лидеров, как Кадаффи, проведение оранжевых революций. В таких условиях Россия переформатировала свою внешнеполитическую концепцию, отвечающую национальным интересам.

США, как общепризнанный центр силы, приложили немало сил к распаду СССР. Ситуацию усугубляли проамериканские взгляды пришедших к власти российских политиков. Однако, и на капитолийском холме по всей видимости полагали, что России можно отвести роль «младшего брата» Америки и даже позволить защищать национальные интересы звездно-полосатых, путем выступления регулятором на постсоветском пространстве. Такие настроения быстро сменились и Москву перестали воспринимать в качестве значимой силы, одновременно и изменив политику по отношению к бывшим республикам СССР. Первая и вторая Чеченские войны, «Революция роз» в Грузии (2003), вступление Прибалтики в НАТО (2004), межнациональные конфликты в Киргизии (2005), обострение южноосетинского конфликта (2008), «оранжевая» революция на Украине (2014) – лишь малый перечень «помощи» США, оказанной России и ее бывшим союзникам. Такого рода провокации на фоне затяжного экономического кризиса внутри страны привели к катастрофическим последствиям в демографической, экономической, промышленной, культурной сферах. Губительность такой политики США по отношению к России очевидна. Потребовались значительные усилия на пути сохранения суверенитета и территориальной целостности.

Несомненным плюсом в отстаивании своих интересов явились высокие цены на экспортируемые энергоносители, что позволило возродить свои политические амбиции и возвращать на свою политическую орбиту постсоветские республики. Сформировавшиеся на постсоветском пространстве государства являются полноценными акторами международных отношений на сегодняшний день. Хотя современная Россия значительно отстает от своего бывшего конкурента по гонке вооружений, но оставаясь крупнейшей державой наряду с США по объему ядерного оружия, по праву заслуживает внимания со стороны США и других стран в геополитической сфере.

Евросоюз, казалось бы, на первых порах вел умиротворенную политику по отношению к России. Под видом идеологического торжества Европа приобщала к демократическим ценностям жителей современной России таким, как развитая рыночная экономика, торжество демократии и т. д. Политики давали голословные обещания о нерасширении НАТО на фоне распада Варшавского договора. Но в геополитической сфере в то же время происходило расширение НАТО на Восток, кабальные условия предоставления займов МВФ и финансирование сепаратистских войн на территории РФ с целью раздавливания оставшихся имперских амбиций и постановка в зависимость от Европейских целей, как экономических, так и политических. Изменение приоритетов Запада в последующем, проведение войны с Югославией создало и обострило геополитические противоречия с РФ.

В ответ на вызовы были образованы сначала СНГ, а позже более жизнеспособные союзы – ЕвраАзЭс, ОДКБ, БРИКС и Таможенный союз. Этап умиротворения закончился региональным конфликтом – операцией по принуждению Грузии к миру в 2008 году. Политическая элита РФ вынесла урок из скоротечной войны и начала активную модернизацию Вооруженных Сил РФ. В этот период времени Европа все еще активно продвигала интересы своих транснациональных компаний, функционирующих на территории РФ.

Следующим витком череды обострений двухсторонних отношений стала «бархатная» революция в Украине 2014 года, активно финансируемая США, которая стала поистине катализатором санкционной политики. Последствия на данный момент не очевидны, но уже сейчас можно говорить о начавшейся гонке вооружения, в которой РФ не является безоговорочным лидером. Скорее всего кризис отношений Европа–РФ в ближайшее время не закончится, а конфронтация приведет к спаду или замедлению экономического роста с обеих сторон.

Отношения России и Индии, как регионального центра силы, основываются на Договоре о дружбе и сотрудничестве. Характерной чертой таких отношений является большое количество политических контактов. Помимо российско-индийского саммита, двухсторонние отношения реализуются в рамках ШОС и БРИКС, что не мешает Индии иметь теплые отношения с США и Японией. США же преследуют цель доминирования с помощью выстраивания выгодного для себя расклада сил, а также недопущение возникновения значимых геополитических союзов, что оказывает большое влияние на Индию. Россия является одним из ключевых партнеров в области мирного атома, в области обороны. Ежегодными являются двухсторонние военные учения в азиатско-тихоокеанском регионе. Одной из геополитических задач Индия видит сдерживание Китая, уделяя даже больше внимания этому вопросу, чем Пакистану.

Китай является торговым партнером не только РФ, но и всего мира. Общая граница протяженностью 4300 км, удобная сделка товар–сырье делают отношения с поднебесной взаимовыгодными, но не более. Трудно себе представить, чтобы политики из РФ и Китая решили попить чай без наличия предмета обсуждения, что вызвано объективно разными менталитетами, а как следствие – коренные различия в национальных интересах двух стран. Основные направления совместного взаимодействия закреплены в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. РФ регулярно взаимодействует с КНР в рамках ШОС. Подходы России и КНР по принципиальным вопросам современного миропорядка, геополитики, международным проблемам в Украине, Грузии, Ближнем Востоке не всегда совпадают, а в лучшем случае не противоречат, что не мешает оставаться для России главным торговым партнером с 2010 года; оборот средств превышает 100 млрд. долларов. Россия рассматривает КНР в роли крупного инвестора в свою экономику, но на деле Китайские ТНК поддерживают антироссийские санкции, а доля прямых инвестиций в российскую экономику составляет порядка 1%. Россия по-прежнему остается крупным поставщиком товаров военного назначения в Китай, но в основе таких контрактов лежит промышленный шпионаж и как результат выпуск техники всецело похожей на отечественную. Совместные военные учения с привлечением третьих стран не говорят о возможной военной помощи Китаем в случае крайнего обострения отношений Россия–НАТО. Численность населения КНР и невероятный скачок промышленности делают эту страну очень опасной в военном отношении.

В условиях стагнации экономического роста, вызванного санкциями, Москва смотрит на Пекин с надеждами на крепкий политический союз, а также альтернативный западному рынок сбыта. Между двумя странами заключен контракт о поставках газа по газопроводу «Сила Сибири». Критики контракта полагают, что он скорее всего будет не выгоден, поскольку Китай по условиям сделки может изменять цены в зависимости от цены на внутреннем рынке. При этом не стоит забывать, что поднебесная является сама добывающей страной и почти целиком обеспечивает себя газом. Россия в рамках контракта получила аванс в размере 25 млрд. долларов, тем самым угодив в финансовую зависимость от Китая. Для сравнения объем заимствований у МВФ в период с 1992 по конец 90-х составил 22 млрд. долларов, а последствия таких кредитов широко известны населению России. Вырисовываются очертания зависимости от Китая, хотя Китайские эксперты говорят о равенстве в развитии азиатско-тихоокеанского региона между двумя странами.

КНР сильно изменился за последние 20–30 лет. Являясь мировым лидером по числу населения, трудно сдерживать негодование населения и устремившихся взглядов на Дальний Восток и Сибирь. В случае институциональной нестабильности возможно, что компартия КНР услышит призывы к переменам. Если внутренние проблемы продолжат развиваться, то может произойти ситуация сродни проблемам Россия–Украина, только Украиной для поднебесной будет Россия. При этом прямого вооруженного противостояния может и не быть, достаточно пересмотреть взгляды на совместные программы между Китаем и Россией и постараться добиться исключительных преференций на указанных выше территориях. Проблемы территориальной целостности актуальны для Пекина, достаточно вспомнить кризисные ситуации с Тайванем, Гонконгом, Тибетом и Синьцзяном. Возможно, по этой причине, на заседании ООН по проблеме Крыма Китай воздержался от голосования.

Напрашивается вывод, что Китай готов к сотрудничеству с Россией для достижения целей, но не для противодействия кому-нибудь. Финансовые выгоды для Китая важнее добрых партнерских отношений, примером чему служит выдача кредита в декабре 2019 года в размере 500 млн. долларов для республики Беларусь. Последовательное втягивание Украины, а теперь Беларуссии в финансовую зависимость от Пекина является неприятным событием для Кремля, особенно на волне слухов о готовящемся создании союзного государства Беларуси и России.

Одной из первых попыток дифференцировать ТНК от обычных корпораций и фирм сделала ООН в 1960 году по двум критериям: годовой оборот более 100 млн. долларов и наличие представительств в шести и более странах. На сегодняшний день ТНК являются основой макроэкономики. Специалисты университета из Цюриха провели математический анализ связей 43 тысяч ТНК и сделали вывод о распределении экономического влияния ТНК путем контроля одних компаний над другими через владение фондами, распределение прибыли и т. д., а ядром являются всего лишь порядка 150 ТНК, владеющие по данным исследования 40% мировой прибыли. Естественным является вхождение в состав топ-150 ТНК финансовых организаций, таких, как Merrill Lynch, JP Morgan Chase, Barclays pic, но в 10-ку крупнейших ТНК входит транспортная компания AMR Corporation и страховая компания АХА Согр. Отношение этих ТНК с США приводит к продвижению однополярных геополитических претензий «своего хозяина» на мировой арене.

Само существование ТНК размывает понятие государственных границ как таковых. На первый план при общении на международной арене государств, как субъектов, выходит бюджет, экономическая мощь, ВВП и как следствие их производные, например, сильная и укомплектованная армия. Концентрация ТНК на той или иной территории государств приводит к возникновению глобальных и региональных центров силы. Центры силы (мировые) являются таковыми как раз в следствии нахождения на их территории ТНК. При этом центр силы считается мировым, если он имеет контроль над рынками, население которых превышает 1 млрд. человек.

На каждом этапе развития мирового сообщества геополитическое противостояние эволюционировало. Считается, что до XX века ТНК в качестве основной формы противоборства выбирали войны и вооруженные конфликты. В дальнейшем в процессе глобализации появилась мультивекторность в геополитическом противостоянии. Такие процессы привели к возникновению глобальных и региональных центров силы. В иностранной прессе введен индекс глобальной всесторонней силы городов мира (The Global Power City Index), который оценивает привлекательность города для людей, капитала и ТНК со всего мира. Этот индекс оценивает 70 показателей в шести категориях (функциях): экономики, культуры, исследований, привлекательности для жизни, состояния окружающей среды и доступности. Без существенных изменений из года в год рейтинг остается неизменным. В 10-ть самых мощных центров силы за 2019 год по данным Японского фонда The Mori Memorial Foundation входят: Лондон, Нью-Йорк, Токио, Париж, Сингапур, Амстердам, Сеул, Берлин, Гонконг, Сидней.

Городами-лидерами по числу размещенных в них штаб-квартир ТНК являются (по убыванию): Токио, Париж, Нью-Йорк, Лондон, Пекин, Сеул, Торонто, Мадрид, Цюрих, Хьюстон.

Стоит отметить, что при ранжировании глобальной силы на региональном уровне оценивание происходит с точки зрения состояния технологий, здравоохранения, образования, ВВП, численности населения и военных расходов. Согласно доклада разведывательного сообщества США «Глобальные тенденции 2030 года: альтернативные миры» произойдет смещение центров в сторону Азии, которые превзойдут США по многим показателям. Констатируется уход от однополярного мироздания с переориентацией на ТНК, в состав которых вольются азиатские страны и растущие экономические державы, такие как Индия, Бразилия, Колумбия, Индонезия, Нигерия, Южная Африка и Турция.